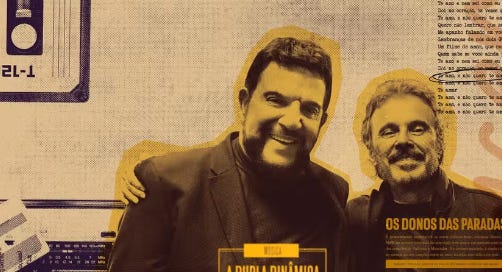

Músicas para cortar os pulsos

Quem não foi nocauteado em dez minutos da série “Sullivan & Massadas: Retratos e Canções” está morto por dentro

Tem filmes (ou séries, ou livros) que te ganham por pontos, aos poucos, corroendo por dentro como um tiro de calibre 22.

E tem os que ganham por nocaute.

“Sullivan & Massadas: Retratos e Canções” é do segundo time.

Já no primeiro episódio, quem assiste aos dez minutos iniciais já está no chão estatelado ou estatelada de tanto jab cruzado. Você pisca e vem um safanão do Roberto Carlos. Respirou e toma outro do Tim Maia. Quando grita “Já acabou Jéssica”, vem a Sandra de Sá e arremata.

É tanta música que você ouviu, está ouvindo ou vai ouvir depois de tomar uma bota que não dá para anotar a placa.

No portfólio de Michael Sullivan e Paulo Massadas tem “Um dia de domingo”, “Retratos e Canções”, “Deslizes”, “Talismã”, “Me dê motivo” – para ficar só no universo adulto. E tem a minha favorita “Leva”, que só agora, vendo a série, descobri que era na verdade uma encomenda de uma rádio de São Paulo para um jingle de fim de ano (sim, a princípio o eu-lírico dizendo “é bom acordar com você quando amanhece o dia” era um objeto inanimado com uma antena espetada em bombril; Sullivan e Massadas pensaram nisso num tempo em que o sugador de clítoris ou o assistente de voz do Spike Jonze eram só ficção científica).

O Tim Maia, que tinha acabado de sair de um relacionamento traumático (desculpem o pleonasmo), não parava de chorar quando ouviu o jingle e notou uma verve romântica ali. Bateu o pé até que a regravou. Foi um estouro e provocou uma corrida de outros intérpretes em direção à origem do sucesso.

Um dos requerentes era a Gal Costa, que não queria menos do que uma música daquele calibre. Ganhou “Um dia de domingo”.

Um dos desafios da série é tentar entender por que aquelas canções, com aquelas letras, fizeram tanto sucesso como fizeram. Tem um ensaio de explicação ali. As músicas teriam capturado o zeitgeist do Brasil pós-ditadura e as canções de protesto de Chico e companhia já não emocionavam nem faziam sentido.

Pela lógica, ao fim do regime militar, as pessoas entraram finalmente naquele estágio que a sociologia chama de “pós-materialismo”, quando os limites estritos da sobrevivência material e econômica são superados e os indivíduos passam a se preocupar com outras questões, como o meio ambiente e o direito à livre expressão. As urgências do coração, seguindo o mesmo raciocínio, entraram assim nessa seara – grifo meu.

Tá. Mas Chico Alves e Orlando Silva já arrancavam as vísceras de ouvintes muito antes de o general Mourão botar as tropas de Juiz de Fora em direção ao Rio.

E assim a toada seguiu nos anos seguintes à redemocratização. Aquele espírito do tempo já vagava e continua vagando por aí.

Os anos 1990 não seriam os anos 1990 sem o romantismo desavergonhado do pagode mais popular.

E, bem, nos anos 2000 o Rodrigo Amarante ainda se esfolava no abismo que é pensar e sentir – um canção de protesto perto do que viria nos 2010 com os infieis de Marilia Mendonça e a turma da sofrência.

Em resumo: com ou sem ditadura nosso esporte favorito é sofrer por amor, a única dor que queremos guardar embalada numa toca-disco ou playlist do Spotify para ouvir ao fim de uma semana de lutas inglórias contra os boletos.

Talvez porque sejamos modulados desde cedo a querer e buscar histórias como as do cinema e das grandes novelas – não por acaso, o portão de entrada principal para as músicas de Sullivan e Massadas.

Desde que enterraram os filmes mudos, ficou muito difícil saber se gostamos das histórias que vemos na tela ou dos sons que brotam dela.

A pergunta Tostines fica especialmente difícil de responder, por exemplo, quando penso nas peças do triângulo amoroso formado pelos personagens de Amy Adams, Christian Bale e Jennifer Lawrence em um encontro na festa de “American Hustle” – a cena é mesmo cortante ou só ficou assim porque o David O. Rossel botou pra tocar “Goodbye Yellow Brick Road”?

Em 2007, lembro de ter saído assombrado da sessão de “Os Infiltrados”, do Scorsese. E, duas décadas depois, não lembro de quase nada da trama, mas as músicas do filme tocam dia sim, dia não, por aqui.

O mesmo com “Belfast”, com a trilha sonora quase toda dedicada a Van Morrison, o habitante mais ilustre da cidade homônima da Irlanda do Norte.

Talvez, como nos filmes, a história de cada um seja só uma história sem graça mas bem embalada numa canção que tocou na hora do aperto. (Os nomes que dão a isso são diversos, como vimos no capítulo anterior sobre “Vidas Passadas”. Tem até quem chame de destino).

Em 2020, no auge da pandemia, conversei com o cineasta Rafael Gomes para uma reportagem no UOL. Ele tinha acabado de lançar um filme que dava o nocaute já no título: “Música para morrer de Amor”. Era uma adaptação da peça dele, com os mesmos atores, “Música para cortar os pulsos”.

Quem viu a filme (ou a peça) tinha vontade de quebrar a quarentena, viajar até Casablanca e se jogar na frente do avião da Ingrid Bergman.

Dá pra entender o motivo já no trailer com o Robertão versão Helio Flanders:

O filme entrava em cartaz (longe das salas de cinema pelo contexto pandêmico) quando o encontro de corpos estava suspenso e a classe artística sofria com ataques de grupos políticos formados por autômatos descerebrados que nunca se emocionaram com meio solo de guitarra.

O resultado, arriscou o Rafael, era que acabamos todos entrando em uma era de “aversão à intensidade”. Uma era marcada também pelas “narrativas de si” – era como se, no espelho das redes sociais, as pessoas só pudessem se apaixonar por elas mesmas e mais ninguém.

Nunca vou me esquecer do que ele disse: “Durante essa década, sinto que a gente tem se fechado muito, se tornado mais cínico e irônico com a própria sentimentalidade. Mas, ao mesmo tempo, pensando na minha experiência, percebo que essa sentimentalidade está lá represada. Só precisa que alguém diga: 'pode ser, pode fazer'. Fazer filme é também dizer: 'tá tudo bem, pega na minha mão, olha no meu olho, vamos chorar juntos. Vamos deixar essa música rasgar a gente um pouco'.”

É exatamente o que o filme dele fez e faz.

E é o que faz também a série da Globo Play sobre os dois grandes compositores dos anos 1980.

Dos minutos iniciais em diante, dá pra passar nove semanas e meia questionando se aquelas músicas bateram fundo porque contam o que todo mundo viveu ou só o que todo mundo projetou viver antes de se arrebentar. Como se fizesse alguma diferença.

Eu acho que nem consigo sofrer se não tiver uma música de Sullivan & Massadas de fundo...